План войны

Война была вызвана обязательствами СССР перед союзниками по антигитлеровской коалиции, которые с декабря 1941 года вели войну с Японией, и желанием И.В. Сталина за счет Японии улучшить стратегическое положение на Дальнем Востоке. Война завершилась разгромом японской армии и капитуляцией Японии.

В феврале 1945 года на Крымской конференции Сталин взял обязательства вступить в войну с Японией через три месяца после завершения войны с Германией. В течение мая – июля 1945 года на Дальний Восток были из Европы переброшены советские войска, резко усилившие развернутую там группировку. 5 апреля СССР денонсировал заключенный в 1941 году советско-японский пакт о нейтралитете, а 8 августа 1945 года объявил Японии войну.

Получи помощь с рефератом от ИИ-шки

ИИ ответит за 2 минуты

План войны предполагал одновременной проведение наступательной операции в Маньчжурии (была в составе марионеточного государства Маньчжоу-Го) для разгрома Квантунской армии Японии, операции на Южном Сахалине и серии операций по захвату Курильских островов и ряда корейских портов. План Маньчжурской операции предусматривал сходящиеся удары силами трех фронтов – Забайкальского, 1-го Дальневосточного из Приморья, 2-го Дальневосточного из Приамурья – и рассечение Квантунской группировки и выход советской армии в центральные области Маньчжурии.

Там, где пасуют танки

Прежде чем передовой отряд десанта начал высадку, по японским укреплениям открыла огонь береговая батарея с камчатского мыса Лопатка. Под грохот разрывов ее снарядов советским бойцам удалось незаметно добраться до японских окопов и буквально вырезать находившееся там охранение. Это дало наступающим час форы: командование гарнизона Шумшу узнало о высадке с опозданием. Впрочем, это сыграло двоякую роль. С одной стороны, передовой отряд десанта сумел закрепиться на берегу без особых потерь (если не считать утонувших при высадке: крупные камни не пустили корабли десанта вплотную к острову, и десантникам пришлось высаживаться на двухметровой глубине в холодную воду). С другой стороны, спохватившиеся японцы открыли огонь как раз в тот момент, когда к Шумшу подходили корабли с первым эшелоном основных сил десанта, и нанесли им серьезный удар.

Одновременно в контратаку на захваченный советскими бойцами плацдарм перешли и японские пехотинцы при поддержке танков. Правда, серьезной поддержки бронированные машины оказать им не смогли. На Шумшу дислоцировался полк, вооруженный танками Ха-Го и Чи-Ха – откровенно устаревшими и имевшими слабую противопульную броню. Пулям советских противотанковых ружей, а тем более снарядам «сорокапяток», которые десантники практически на руках сумели вынести на берег, эти машины противостоять не могли. В итоге в ходе боев на острове японская сторона потеряла практически все свои танки, причем большую их часть в течение первого же дня боев.

Куда более эффективными оказались орудия и пулеметы, которые вели огонь из бронированных ДОТов. Долгое время десантники ничего не могли противопоставить им, кроме своего мужества: на Шумшу сразу два бойца – старшина 1-й статьи Николай Вилков и матрос Петр Ильичев – повторили подвиг Александра Матросова (обоим посмертно присвоено звание Героев Советского Союза). Именно во время преодоления противодесантной полосы обороны советские войска и понесли самые серьезные потери, если не считать потерь при высадке первого эшелона основных сил. Справляться со спрятавшимся за бетонными стенами врагом начали лишь после того, как на берег доставили большое количество взрывчатки и крупнокалиберную артиллерию.

Возвращение домой

Бои на острове Шумшу растянулись на четыре дня, хотя уже 19 августа японцы попросили о переговорах. Но пока одни японские офицеры обсуждали условия сдачи, другие раз за разом отдавали своим подчиненным приказ вести огонь по советским десантникам, поэтому огонь на острове затих только 22 августа. А на следующий день генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки, командующий на северных Курильских островах, принял условия капитуляции и отдал приказ прекратить сопротивление.

Советские войска понесли во время Курильской десантной операции существенные потери. По последним данным, 625 человек погибли (в том числе девятерых записали как «небоевые потери»), 329 пропали без вести и 716 получили ранения. Потери японцев сопоставимы: 1018 убитых и раненых. Это единственный случай за всю Советско-японскую войну, когда Красная армия потеряла больше людей, чем противник, но и условия, в которых десант штурмовал Шумшу, были очень тяжелыми.

К 30 августа советские части заняли все острова Курильской гряды, навсегда вернув их в родную гавань. Схватка на Шумшу стала последними боями Красной армии в ходе Второй мировой войны: все остальные острова Курильской гряды удалось взять без боя, поскольку их гарнизоны, узнавшие о капитуляции своего командующего и разгроме Квантунской армии, сдавались без боя. Туда даже не пришлось высаживать крупные десанты, порой удавалось обходиться силами экипажей кораблей Камчатской военно-морской базы.

На некоторых островах советских моряков и вовсе встречало полное безмолвие, поскольку часть гарнизонов с южной половины остров успели эвакуироваться в Японию. Оттуда до сих пор доносятся призывы вернуть так называемые «северные территории»: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Но в принятой недавно новой редакции Конституции России содержится прямой запрет на отчуждение российских территорий. А ничем иным политые в 1945 году кровью наших солдат и моряков Курильские острова и не являются.

Причины поражения России

- Россия не рассматривала Японию как серьёзного врага. При этом Япония превосходила Россию как по военным характеристикам кораблей, так и по численности армии (на начало войны).

- Военная база Порт-Артур не была достроена к началу войны, как и Китайско-Восточная железная дорога. Поэтому переброс Россией войск на Дальней Восток был затруднён.

- Имеющаяся армия на Дальнем Востоке была разбросана.

- Сыграли свою отрицательную роль и нерешительность командования, неуверенность в своих действиях и противоречия по тактике войны. Так, преждевременно был сдан Порт-Артур.

- Сама война была очень непопулярна у народа. Войны не хотел ни простой народ, ни солдаты. Идея о том, что война начата по прихоти царя, стала одной из причин революции 1905 года.

Читайте больше про Революцию 1905 года.

Узнайте также про Первую мировую войну, Февральскую и Октябрьскую революции.

Острова раздора

Российская корона утвердила свой суверенитет над островами Курильской гряды еще в конце XVIII столетия. Но только в середине позапрошлого века Японии удалось включить в свой состав самый южный остров – Итуруп. На эту уступку Россия пошла, заключая Симодский договор 1855 года, поскольку была крайне заинтересована в заключении со своим тихоокеанским соседом торгового договора. Увы, уступка оказалась далеко не последней. Через двадцать лет при заключении нового договора – Петербургского – Российская империя отдала японцам все Курилы оптом, вплоть до острова Шумшу, который отдален от Камчатки всего на 12 километров. Правда, это позволило русской стороне выторговать право распоряжаться всей территорией острова Сахалин, до сих пор считавшейся совместным владением. Для русской стороны это был серьезный выигрыш: открытые на острове запасы угля позволяли обеспечить топливом Дальний Восток и местные порты. Но поражение в Русско-японской войне 1904-1905 годов лишило нашу страну южной части этого острова, а японская интервенция 1918-го – и северной (ее удалось вернуть лишь семь лет спустя).

Так же остро, как потеря части Сахалина, стоял и вопрос утраты Курил: это был вопрос свободного выхода советского флота в Тихий океан. Ведь государственная граница проходила как раз по Первому Курильскому проливу, отделяющему Камчатку от Шумшу. Подобное положение никак не могло устроить Советский Союз, и потому уже на Ялтинской конференции 1945 года советская сторона подняла вопрос Южного Сахалина и Курил, настаивая на их возвращении. Такие же условия обсуждались и на Потсдамской конференции, на которой СССР подтвердил свою готовность открыть военные действия против Японии через три месяца после окончания Великой Отечественной войны.

Так и случилось: советско-японская война началась утром 9 августа 1945 года. Маньчжурская операция Красной армии стала одним из ярчайших образцов проведения стратегического наступления крупными силами: советские военачальники вынесли богатейший опыт из боев Великой Отечественной войны. По сути, уже к 16 августа основные боевые действия против японской армии на континенте завершились, а главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада Отодзо отдал приказ о сдаче. Но японские гарнизоны на Южном Сахалине и Курильских островах со всей очевидностью не намеревались выполнять это распоряжение. И Красной армии не оставалось ничего иного, как начать планомерно очищать Курилы от противника. Рассчитывать на помощь дислоцированные на островах японские войска не могли, и это давало надежду на то, что операция завершится не слишком тяжелыми потерями…

Когда была русско-японская война

Военный конфликт между Россией и Японией длился полтора года — с февраля 1904 года по сентябрь 1905 года.

В дореволюционной России даты отсчитывались по юлианскому календарю. Он на две недели отставал от принятого в большинстве стран григорианского календаря. С этим связана разница в датах в разных источниках. В данной статье даты приводятся по новому стилю.

Война началась в ночь с 8 на 9 февраля 1904, когда японцы вероломно напали на российские суда в Порт-Артуре.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут

Закончился конфликт 5 сентября 1905 года. В этот день был подписан Портсмутский мирный договор.

Популярное

|

О государстве и гос. суверенитете 2063 |

|

Ноги затекли на низком старте, «бренд» держит за трусы 1729 |

|

Набиуллина против правительства России. Анализ её выступления в Госдуме. 1647 |

|

ГП: могущество истинное и мнимое 1642 |

|

Извини, Карлсон! Тут уж мы сами… 1505 |

|

Фильм «ЗАМЫСЕЛ» (2019) 1410 |

|

От Пушкина до Микки-Мауса, от победы до беды 1335 |

|

Великий Пётр и торчащие уши матрицы 1312 |

|

Хозяева надсмотрщиков — вне Библии. Всевышний никого не насилует Истиной 1252 |

|

Секреты Геральдики 1233 |

|

Случилось!!! Началось? Можно ли изнасиловать учительницу с криком: «за Родину»? 1221 |

|

Большие игры в мере и вне её 1200 |

|

Самый квалифицированный и умелый педагог должен работать в яслях. Что есть учеба в Университете 1159 |

|

Надувная сила политической ренты 1067 |

|

У вас лопаты есть? Улыбайтесь! 1059 |

|

КАТЫНЬ. Александр Штефанов против ревизионистов 896 |

|

Старые грабли для нового начальства 881 |

|

Концессия «Lena Goldfields» 870 |

|

Троица и тяга взаимная 755 |

|

Управление: образ, сокращённо, кратко, малая толика 754 |

|

Цивилизация так и не смогла вырваться из дремучего Средневековья 751 |

|

Взгляды на мiр 708 |

Гонка вооружений на море

Как бы то ни было, с конца XIX века Россия всей мощью своего военно-промышленного комплекса взялась подготовить оборону Маньчжурии от предполагаемого вторжения. На Ляодунском полуострове началось строительство военно-морской базы Порт-Артур. К ней в рекордные сроки проложили южное ответвление Транссибирской железнодорожной магистрали. Но самые большие расходы пошли на флот.

К 1905 году предполагалось, что в составе Тихоокеанской эскадры будет более чем сотня кораблей. 10 броненосцев, 24 крейсера, 36 эсминцев, а также корабли других классов.

Французские кораблестроители спускают на воду броненосец «Цесаревич». Его постройка вместе с проектной документацией обошлась российской казне в 11 миллионов рублей. По переработанному проекту в России заложили пять аналогичных кораблей.

Мало того, что флот необходимо было создать. Его нужно было постоянно обновлять. Даже в нашем динамичном XXI веке трудно себе представить тогдашнюю скорость прогресса в военных технологиях.

Так, броненосец «Наварин»1896 г. постройки (именно под дулами его орудий был подписан договор на аренду Порт-Артура) уже к 1902-му считался ржавым корытом. Кораблю было всего лишь шесть лет. Его отправили с Дальнего Востока на Балтику и записали в учебный отряд. Потом, правда, «Наварину» пришлось вернуться и вместе с другими ветеранами погибнуть в бою, но это другая история. Представим, например, что сегодня корабль или самолёт 2012 года считается безнадёжно устаревшим. Это сильно взбодрило бы дух гонки вооружений.

Винтовка Мосина 1891 г. В отличие от дорогих вооружений флота, она не устареет и через 50 лет после создания.

Главный военно-исторический совет, Главная редакционная коллегия проекта «Военная история Российского государства» и Клуб православных предпринимателей выражают искреннюю благодарность за ценную помощь в подготовке и издании книги

Бабанину Павлу Юрьевичу, Буркову Анатолию Николаевичу, Гладких Василию Ивановичу, Донченко Сергею Ивановичу, Каджояну Юрию Степановичу, Коновалову Алексею Анатольевичу, Королеву Александру Вячеславовичу, Ленскому Виктору Федоровичу, Лещенко Виктору Викторовичу, Махаеву Владимиру Александровичу, Муртазину Рифу Римовичу, Николаеву Анатолию Леонидовичу, Скляровой Татьяне Викторовне, Туркину Федору Олеговичу, Черниковой Анне Викторовне, Чумаковой Татьяне Арсентьевне, Шабардину Владимиру Николаевичу,

а также руководству и сотрудникам компаний, при участии и поддержке которых было выпущено данное издание:

Группа Компаний «Стройпромет», АО «ЭЦМ-Сервис», ООО «Компонент-Реактив», ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика», ООО «АМС — Мед», ООО ПФ «Аксиос», Некоммерческая организация Благотворительный фонд социальной поддержки «Северное Приморье», НП «Экологический центр Сахалинской области», ЗАО НТЦ «РОКАД», ЗАО «Заводъ «Метеорит-Н», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений», ООО «НПО «Диагностические системы», АО «ЦКБ «Коралл», ООО «Машук», ЗАО «РосСтройИнвест», АО «Вагонная ремонтная компания — 1», ООО «Север-строй».

Особую благодарность Главная редакционная коллегия проекта, авторский коллектив и КПП хотели бы выразить ООО «Трансстройинвест» (Фоменко Алексей Николаевич), ООО «УГМК-Холдинг» (Козицын Андрей Анатольевич), ООО «ИД «Национальная оборона» (Коротченко Игорь Юрьевич), Российскому военно-историческому обществу (Назаров Андрей Владимирович).

Самые значимые события войны

- Мукденское сражение, продолжавшееся почти три недели. Считалось самым крупным сухопутным сражением в истории вплоть до начала Первой мировой войны. Потери японцев в ходе этого конфликта составили 80 тысяч человек, русская армия потеряла 59 тысяч человек. Вооружённое столкновение закончилось, когда русские стали отступать.

- Цусимское сражение. В ходе него была полностью уничтожена Балтийская эскадра.

Война отлично складывалась для японцев, однако Япония не могла затягивать её, поскольку экономика страны была истощена. Таким образом японцы сделали первый шаг к примирению, пойдя на мирные переговоры с Россией. Итогом этих переговоров стал заключённый мирный договор между странами.

Просчёты восточной стратегии

Тем не менее, несмотря на кажущийся успех, экспансия в Маньчжурию стала роковой ошибкой царского правительства. Причём все риски были очевидны уже для современников Николая II.

Во-первых, продвижение в Маньчжурию и Корею неизбежно вело к войне с Японией.

Конечно, Российская империя была намного больше, сильнее в экономическом и военном отношениях. Однако транспортное плечо в десять тысяч вёрст нивелировало все преимущества. Главный штаб предупредил об этом молодого царя ещё в 1895 году — за девять лет до начала конфликта.

Во-вторых, Россия была заинтересована в том, чтобы поддержать законное правительство в Пекине, а не ограбить соседа неравноправными договорами.

Уже тогда русские специалисты по Китаю отмечали, что упадок Китайской империи носит временный характер.

Об этом писал, например, Фёдор Мартенс, один из организаторов Первой и Второй Гаагских мирных конференций. В данный момент от правительства Цин можно добиться любого договора. Однако в конечном счёте уничтожить народ в 430 миллионов человек невозможно — как и сейчас, Китай в конце XIX века по численности населения был самой большой страной мира. Рано или поздно наступит реванш. «Белые черти» поплатятся за все годы унижений, через которые пришлось пройти китайскому народу. И в этой ситуации намного выгоднее оказаться другом Китая, а не его врагом.

В 1900 г. Россия в составе альянса из восьми держав отправила свои воинские контингенты для того, чтобы подавить так называемое восстание боксёров — китайских националистов, борющихся против иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Наивно думать, что китайцы забыли бы об отторжении Маньчжурии. Одно дело спорные пограничные территории, например, Приамурье. А Маньчжурия — это родина китайской императорской династии, «земля предков». Так что не стоит расстраиваться из-за провала грандиозных планов Большой Азиатской стратегии. В альтернативной истории мы могли получить территориальный конфликт с Китаем на несколько столетий вперёд.

Наконец, в-третьих, Николай II совершенно забыл об угрозах с других направлений.

Впервые за несколько столетий в конце XIX века непосредственно на границах России возникло государство, обладающее более мощной сухопутной армией, т. е. потенциально способное завоевать значительную часть нашей территории.

На встрече с германским императором Вильгельмом в Ревеле (Таллине) Николай простодушно признался, что главную задачу своего царствования он видит в продвижении на Восток. Вильгельм мог бы сказать своему царственному кузену то же самое. Ничего личного, но Deutschland über alles — Германия прежде всего.

Открытка с фотографией царственных кузенов Николая II и Вильгельма II. Строго говоря, Вильгельм был троюродным дядей Николая, однако тут ещё нужно учитывать родство сразу по нескольким линиям, которые связывали монархов. Личную переписку с явным выражением дружеских чувств они вели вплоть до начала Первой мировой войны.

Таким образом, выбор Маньчжурии в качестве главного направления российской экспансии был совершенно неудачен. Даже в случае победы над Японией выход к Жёлтому морю не помог бы ни России в Первой мировой войне, ни Советскому Союзу в Великой Отечественной. Зато подобная стратегия в будущем гарантировала проблемные отношения с Китаем.

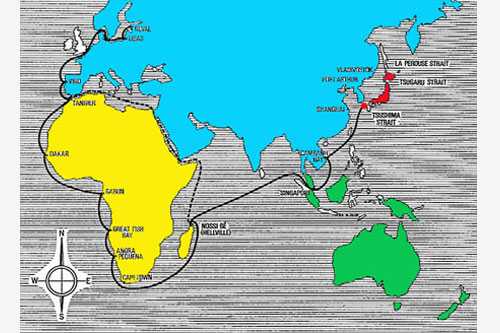

Поход русской эскадры во Владивосток

Сражению предшествовал беспрецедентный переход русской эскадры из Балтийского моря в Японское. Этот путь равнялся 33 тыс. км. Но зачем было совершать такой подвиг большому количеству самых разнообразных кораблей? Идея создания 2-ой Тихоокеанской эскадры возникла в апреле 1904 года. Сформировать её решили для усиления 1-й Тихоокеанской эскадры, базирующейся в Порт-Артуре.

27 января 1904 года началась русско-японская война. Японский флот неожиданно, без объявления военных действий, напал на Порт-Артур и открыл огонь по стоящим на внешнем рейде военным кораблям. Был заблокирован выход в открытое море. Два раза корабли 1-й Тихоокеанской эскадры пытались вырваться на оперативный простор, но эти попытки окончились неудачей. Таким образом, Япония получила полное морское превосходство. В Порт-Артуре были заперты броненосцы, крейсеры, миноносцы, канонерские лодки. Всего 44 военных корабля.

Во Владивостоке на тот момент находились 3 крейсера и 6 миноносцев старого образца. 2 крейсера подорвались на минах, а миноносцы были годны лишь для кратковременных морских операций. К тому же японцы заблокировали и Владивостокский порт, что привело к полной нейтрализации морских сил Российской империи на Дальнем Востоке.

Вот поэтому на Балтике и стали формировать новую эскадру. Если бы Россия перехватила первенство на море, то ход всей русско-японской войны мог бы кардинально измениться. К октябрю 1904 года новое мощное морское соединение было сформировано, и 2 октября 1904 года начался великий морской поход.

Эскадра, которую возглавил вице-адмирал Рожественский, имела в своём составе 8 эскадренных броненосцев, броненосцы береговой обороны в количестве 3, 1 броненосец-крейсер, 9 крейсеров, 9 миноносцев, 6 транспортных судов и 2 госпитальных судна. На вооружении эскадры состояло 228 орудий. Из них 54 орудия имели калибр 305 мм. Личного состава всего было 16170 человек, но это вместе с теми кораблями, которые присоединились к эскадре уже во время плавания.

Поход русской эскадры

Поход русской эскадры

Корабли дошли до мыса Скаген (Дания), а затем разделились на 6 отрядов, которые должны были соединиться на Мадагаскаре. Часть судов двинулась через Средиземное море и Суэцкий канал. А другая часть вынуждена была огибать Африку, так как у этих кораблей была глубокая посадка и через канал они пройти не могли. Надо сразу отметить, что во время плавания тактические учения и боевые стрельбы проводились очень редко. Ни офицеры, ни матросы не верили в успех мероприятия. Отсюда и низкий боевой дух, который имеет решающее значение в любой компании.

20 декабря 1904 года Порт-Артур пал, а идущих на Дальний Восток морских сил было явно недостаточно. Поэтому было принято решение о создании 3-й Тихоокеанской эскадры. А до этого ещё 3 ноября был отравлен вдогонку за эскадрой Рожественского отряд кораблей под командованием капитана 1 ранга Добротворского Леонида Фёдоровича (1856-1915). Под его командой находились 4 крейсера и 5 миноносцев. Этот отряд прибыл на Мадагаскар 1 февраля. Но 4 миноносца были отправлены обратно из-за систематических поломок.

В феврале вышел из Либавы 1-й отряд 3-й Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Небогатова Николая Ивановича (1849-1922). В состав отряда входили 4 броненосца, 1 броненосец-крейсер и несколько вспомогательных судов. 26 февраля эскадру Рожественского догнал транспорт «Иртыш» с большими запасами угля. В начале пути на нём старшим помощником находился легендарный лейтенант Шмидт. Но в Средиземном море у него начались почечные колики, и будущего героя революционного восстания на крейсере «Очаков» отправили в Севастополь.

В марте эскадра совершила переход через Индийский океан. Углём военные корабли пополнялись при помощи баркасов, которые перевозили его с транспортных судов. 31 марта эскадра прибыла в бухту Камрань (Вьетнам). Здесь она дождалась отряд Небогатова, который присоединился к основным силам 26 апреля.

1 мая начался последний трагический этап похода. Русские корабли покинули побережье Индокитая и направились в сторону Владивостока. Надо отметить, что вице-адмирал Рожественский совершил настоящий подвиг. Под его командованием был осуществлён сложнейший 220-дневный переход огромной эскадры. Она преодолела воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Надо также отдать должное мужеству офицеров и моряков. Они выдержали этот переход, а ведь на пути следования судов не было ни одной военно-морской базы.

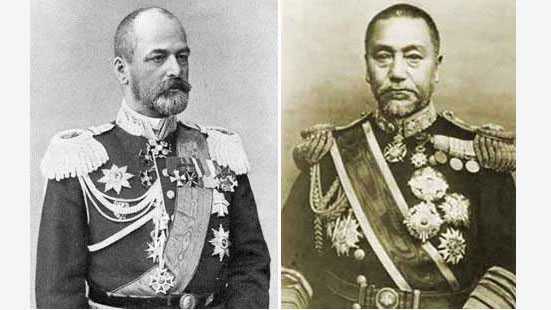

Адмиралы Рожественский и Хэйхатиро Того

Адмиралы Рожественский и Хэйхатиро Того

Итоги

Главный результат конфликта – полная победа над японцами в Манчжурии, северных корейских регионах, на Курилах и Сахалине. В конце августа весь северо-восток Китая, север Кореи и внутренние части Монголии освободились от захватчиков, очаг дальневосточной агрессии удалось полностью ликвидировать. Появились условия для национального освободительного движения во Вьетнаме, Корее, Китае.

Важная часть результатов конфликта – накопление опыта ведения стремительных боевых действий в условиях сжатых сроков. Война показала преимущество быстрого достижения поставленных целей. Такой практики военных конфликтов у СССР на тот момент не было. Действия, направленные на захват инициативы и маневрирование на новой местности, показали отличный результат. Комбинирование авиации, флота и пеших батальонов, организация взаимодействия флота и сухопутных сил, характерная этому конфликту, дала полезную информацию для стратегического планирования.

Третий аспект итогов – восстановление справедливости в сочетании с гуманностью победителя. Это подняло уровень патриотизма в СССР, показало воинов Красной армии и ВМФ героями. Моральное и политическое состояние войск оказалось важным фактором победы, а патриотизм и дружба народов, пропагандируемые в обществе, проявили себя инструментами военной стратегии.

Вопрос о мирном договоре

Мирный договор враждующие стороны не оформили. В декабре 1956 года в Москве Булганин и Хатояма подписали декларацию, завершившую состояние войны. В декларации указали, что Сикотан и Хабомаи переходят Японии после заключения мирного договора. После подписания Япония потребовала вернуть Курилы для продолжения политического сотрудничества, что вызвало сопротивление СССР. Это состояние сохраняется и сейчас.

СССР и Япония не заключили мирный договор

Итоги войны

За отличия в боях 16 соединений и частей 1-го Дальневосточного фронта получили наименование «Уссурийские», 19 — «Харбинские», 149 — награждены орденами. 308 тысяч офицеров и солдат были награждены (87 и стали Героями СССР).

Советский Союз, выполнивший условия Ялтинской конференции, вернул в территории, аннексированные у Российской империи в 1905 году по итогам Портсмутского мира (южный Сахалин и Квантунскую область с Дальним и Порт-Артуром), а также Курильские острова.

Японией до сих пор не признана последняя территориальная потеря. Согласно Сан-Францисскому договору Япония отказалась от притязаний на Сахалин и Курилы. Однако договор не определил принадлежность островов. И по этой причине СССР не подписал его. В 1956 году была подписана Советско-японская декларация, прекратившая состояние войны и установившая дипломатические отношения СССР и Японии.

Замечание 1

Сразу после подписания декларации Япония потребовала возврата южной группы Курильских островов как условия для ведения переговоров по мирному договору. Такая позиция правительства Японии до сих пор сохранилась и препятствует заключению договора между Россией Японией.

Помимо СССР Япония после окончания войны ведёт территориальные споры и с другими государствами. Например, Япония вовлечена в территориальные споры с КНР по вопросу принадлежности островов Сэнкаку. Кроме того, Япония также вовлечена в территориальный спор с Республикой Корея о принадлежности островов Лианкур.

Итоги и последствия войны

Портсмутский мирный договор от 5 сентября 1905 года ознаменовал собой окончание войны.

Основные пункты Портсмутского мира:

- Корея признавалась сферой интересов Японской империи. При этом обе стороны обязывались воздерживаться от конфликтов на корейской границе.

- Япония получала на правах аренды Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним.

- Южная часть острова Сахалин до 50-й параллели становилась собственностью Японии. При этом запрещалась милитаризация острова обеими сторонами.

- Япония получала право эксплуатации железных дорог, построенных Россией в Маньчжурии. Оба государства обязались использовать их только для коммерческих и промышленных перевозок.

- Обе стороны обменивались военнопленными.

Русско-японская война привела к серьезным последствиям для обеих стран, а также оказала влияние на мировую политику в начале XX века.

Япония в этой войне выиграла, что привело к усилению ее значения не только в данном регионе, но и на мировой арене.

Российская империя не смогла победить небольшую Японию, что вызвало потерю части ее престижа в глазах мирового сообщества и спровоцировало революционную ситуацию в стране.

Основные последствия этой войны:

- Людские потери — Российская империя по разным оценкам потеряла от 52 до 80 тысяч человек, Япония — около 80—88 тысяч человек. В эти цифры включены не только убитые на поле сражений, но и скончавшиеся от ран и болезней.

- Территориальные потери — Россия была вынуждена отказаться от части своих территорий в Китае и Корее, а также от южной части острова Сахалин.

- Международное влияние — победа над Россией укрепила авторитет Японии в глазах мирового сообщества и способствовала ее быстрому развитию как сильной экономической и военной державы.

- Изменение мирового баланса сил — поражение России в войне привело к изменению мирового баланса сил в пользу Японии и, как следствие, к возрастанию ее роли в регионе.

- Революция — поражение обострило внутренние противоречия в России и усилило революционную активность. Война стала поводом к началу революции, которая сильно повлияла на дальнейшую судьбу всей страны.

Среди главных причин поражения России можно выделить следующие:

Вывод

Война с Японией значительно подкосила репутацию России как мировой державы, оказывающей влияние на морскую торговлю. Кроме того, окончательно уничтожила репутацию царя Николая II и убедила недовольных его политикой в том, что стране необходима смена власти и ряд реформ. Долгие замалчиваемые недовольства вылились в открытое противостояние царской власти, дальнейший переворот и беспорядки, которые погубили множество человеческих жизней.

Слабость, проявленная в сражениях с Японией, открыла множество недостатков армии. Кроме того, война унесла множество солдат, а также нанесла вред экономике страны, внешней и внутренней политике, ведь России пришлось отказаться от ряда территорий, на которые она претендовала.

Таким образом влияние Российской империи было ослаблено, что было выгодно другим державам. У страны наступали тяжёлые времена, полные смут и различных внутренних конфликтов.