Развитие плотницкого ремесла в Древней Руси

Плотницкое дело является одним из самых древних ремесел славян. Этот вид ремесла связан с механической обработкой дерева и превращением необработанной древесины в детали, конструкции и стройматериалы.

Особенно высокого уровня плотницкое ремесло достигло в центральных и северных районах Руси, богатых хвойными лесами. Дерево использовали для строительства жилых и хозяйственных построек, культовых сооружений (храмов и часовен), крепостей и т. д.

Также из дерева изготавливали мебель, ладьи, колесные повозки, посуду и утварь. В Древней Руси тех, кто занимался строительством крепостных сооружений называли огородниками, плотников – древоделами, а столяров – теслярами (от слова «тесать»).

В ходе археологических раскопок, проводившихся в Новгороде, Старой Ладоге, Дмитрове и др. было найдено большое количество горбден, мостовых, рубленых изб.

Статья: Металлографические исследования плотницких инструментов и скобяных изделий

Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов

Особенно активное деревянное строительство развернулось в Новгороде. Об этом говорят археологические данные.

Благодаря кислотной и сырой почве до наших дней сохранились целые кварталы новгородских улиц XII века, а также ложки, ковши, бочки и приспособления для производства – жомы, деревянные чаны. Все эти находки наглядно показывают, что в древнерусские мастера владели развитой технологией обработки деревянных изделий.

Слайд 9ПилаБольшое значение для характеристики обработки дерева имеет вопрос о пиле.

В археологическом материале пила была встречена лишь однажды, все в

той же сокровищнице древнерусских ремесленных вещей — на Княжой Горе. Это небольшая пила типа современной «ножовки». Она, очевидно, вставлялась в какие-то распорки, так как без этого действовать ею было затруднительно. Такая пила была пригодна лишь для небольших столярных работ и для обработки кости — костяные гребни все пропилены пилой.Для несложных пропилов дерева могла применяться примитивная четырехзубая пилка, известная в бондарном деле. Письменные памятники часто говорят о пиле: «растръшя пилами железнами…», «ту же и свердьлы и пилы…», «принесше пилу древодельскую, претроша а на две части…»; «явится смерть, оружие носяще всякое, и меч, и пилы, и секиры, и рожны…»; «аще преломление будет тесле, ли ралу, ли пиле, ли секыре, ли свьрдлу…». Действие пилой всегда называется трением (претроша, растръша). Глагола «пилить» древнерусский язык не знал. Вплоть до начала XVIII в. пильщиков называли тертичниками и тертинщиками.

Мастера инженерных систем

Древнерусские строители и зодчие также славились как искусные мастера в строительстве инженерных систем. В центральной части того же Новгорода — на Ярославом дворище — были обнаружены цилиндрические трубы деревянного водопровода, относящегося к концу XI века.

На площади древнего торга, наряду с деревянными мостовыми и водопроводом, питавшимся ключевой водой, были обнаружены и водоотводные, долбленные из дерева трубы, обмотанные берестой в местах стыков.

По своему устройству древнерусские водоотводные, дренажные трубы несколько отличались от труб водопроводных. Однако подобных сооружений в то время не было ни в Германии, ни в Англии.

Материалы

Плотники традиционно работали с натуральной древесиной, которая была подготовлена путем раскалывания (раскалывания), рубки или распиливания с помощью карьерной пилы или лесопилки , называемой пиломатериалами (американский английский) или древесиной (британский английский). Сегодня натуральные и инженерные пиломатериалы и многие другие строительные материалы , которые могут использовать плотники, обычно готовятся другими и доставляются на место работы. В 2013 году профсоюз плотников в Америке использовал термин «плотник» для универсальной должности. Задачи, выполняемые профсоюзными плотниками, включают установку «… полов, окон, дверей, внутренней отделки, краснодеревщиков, твердой поверхности, кровли, каркаса, сайдинга, полов, изоляции, … акустических потолков, полов для доступа к компьютеру, металлического каркаса, стены перегородки, системы офисной мебели, а также изготовленные на заказ или заводские материалы, …отделка и лепнина,… отделка потолка, … открытые колонны и балки, витрины, каминные полки, лестницы… металлические стойки, металлические рейки, и гипсокартон…»

Слайд 4Плотники, работавшие в городе, очевидно, не могли быть сезонными ремесленниками,

совмещавшими свое ремесло с земледелием, так как время плотничных работ,

лето, совпадало с полевыми работами; зимой готовили бревна для строек, а весной лес пригоняли в город плотами, летом строили. О плотничных работах подробно говорится в Киево-Печерском патерике и в Сказании о Борисе и Глебе, где речь идет о постройке церквей и монастырей. Отсюда мы можем почерпнуть крайне интересные сведения об организации плотников. Задумав построить церковь в Вышгороде, князь Изяслав Ярославич, «призвав старейшину древоделям, повеле ему церковь възградити. Старейшина ту абие собра вся сущая под ним древоделя, скончав же повеленное ему от благоверного, и в мале дней возгради на назнаменане месте». Здесь перед нами артель плотников со своим старейшиной во главе. Известны и имена вышго-родских зодчих — «огородника» Миронега и старейшины «огородников» Ждана. Возможно, что поставщицей плотников была богатая лесом и бедная хлебом Новгородская земля.

Новые тенденции

В селах, расположенных возле крупных городов, с последней трети XIX века стали строить кирпичные дома. Деревянные избы тоже менялись. Во многих жилищах стали возводить перегородки, имитирующие небольшие комнатки. Из городов везли городскую мебель: буфеты, кресла, шкафы и кровати. Лавки, намертво приделанные к полу, постепенно уходили в прошлое. Видоизменился и красный угол: крестьяне, отправлявшиеся на заработки в город, привозили домой обои и обклеивали ими знаковую часть дома.

В XIX столетии деревянные избы преобразились благодаря зеркалам, настенным часам, фотоснимкам в рамках и даже мелким скульптурным композициям. Необычные для крестьян вещи занимали почетное место в горницах и показывали «просвещенность» и «современность» хозяина.

План избы

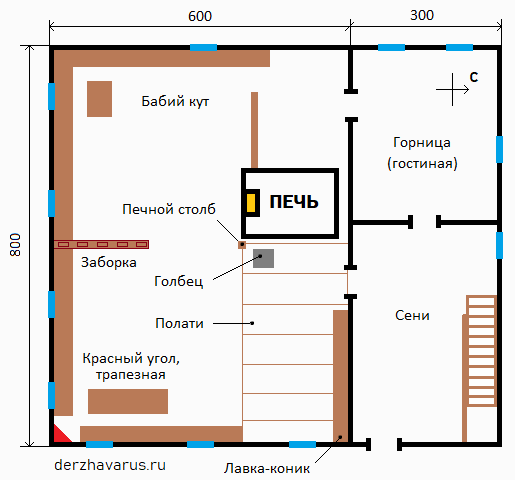

Изба — это главное помещение в русском доме, она разделена смысловыми перегородками на отдельные куты: гостевой, красный, бабий, печной.

План избы XIX века / Русский дом 8х9 (курная изба): сени, горница, изба. В избе гостевой кут; красный угол; бабий кут; полати над входом.

План избы XIX века / Русский дом 8х9 (курная изба): сени, горница, изба. В избе гостевой кут; красный угол; бабий кут; полати над входом.

Как видим, традиционный русский дом оказывается современный – открытая планировка (квартира-студия) с зонированием: прихожая, гостиная, кухня. Высокие потолки, чтобы разместить полати (в современных домах — антресольный этаж).

- Гостевой кут — пространство при входе в избу. Здесь расположена лавка-коник – это рабочее место хозяина, где он плетёт лапти, сети, занимается резьбой и т.д. Также при входе ставится лавка для гостей, причём часто с наклоном, чтобы долго не засиживались. В гостевой кут мог войти любой человек, а пройти дальше можно лишь по приглашению хозяина.

- Красный угол – дальний угол слева от входа в избу, обычно освещённый тремя окнами. Здесь установлена тумбочка, на ней Куммир Рода; вдоль стен лавки и трапезный стол.

- Бабий кут (кухня) – рабочее место хозяйки.

- Печной кут (жернов угол) – прямо напротив устья печи, где стоял ручной жернов.

Полати — место для детей и стариков, расположены у северной стены избы, чтобы спать головой на север. Часто над входной дверью, во всю ширину печи. Одним краем полати опираются на стену, другим – на полатный брус, который условно разграничивает гостевой кут от остальной части избы.

Лавка-коник — ларь, в котором мужчина хранил свои вещи, инструменты. Лавка была широкой, чтобы гость мог на ней спать.

Заборка – деревянная перегородка не до потолка. Т.е. подобие стеллажа, которые сегодня часто применяют для зонирования комнаты.

Русская изба разделена на куты, которые находятся последовательно один за другим, и это не отдельные комнаты, а зоны одного помещения. Вот это крайне характерно для русского дома. И как ни странно, в этом плане наши Предки оказываются на 100% современными людьми, потому что сейчас к нам пришла мода на единую общественную зону, в которой объединяют кухню и гостиную, т.е. делают в общем-то по-русски. Наверно это неслучайное совпадение, интуиция.

Слайд 7Долотом прорубались, например, отверстия в маслобойных жомах, пазы в стояках

четырехугольного чана. Долота, часто находимые при раскопках городищ, были двух

типов — втульчатые и простые. Втульчатые встречаются реже, верхняя их часть сделана раструбом, как у копья; туда вставляли деревянную рукоять, по которой били молотком. Большинство долот сделано из цельного железного четырехгранного стержня. Стержень иногда равномерно переходит в острие (более примитивный тип долота), иногда же срезан наискось, как современная стамеска. Последняя форма более удобна для работы, так как препятствует скольжению долота по поверхности дерева. Долото являлось необходимым дополнением к теслу.Теслом можно было выдалбливать только большие вещи, так как им работали двумя руками с широким свободным размахом. Тесло годилось для изготовления лодки, корыта, погребальной колоды, но не было пригодно дли более мелкой работы, которую исполняли долотом.

Внутри жилища

Наиболее распространенный по конструкции вариант того, как на Руси строили дома, — русская изба. Она состояла из двух помещений — жилой части и сеней. Последние были единственным местом в доме, куда почти не проникал свет. В этом помещении оставляли обувь и верхнюю одежду, держали корыта и ведра, а в сильные холода забирали туда домашний скот.

Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля, слово «сени» является производным от «сень» — защита, покров, убежище.

Внутреннее убранство изб на Руси не отличалось разнообразием. Главной задачей было разместить большую семью в жилище, по метражу нередко уступающему современной однушке. Вот почему каждый член семьи, состоящей из семи-восьми человек, должен был знать свое место в избе.

В помещении существовали мужская и женская половины, а спальные места распределялись в соответствии с возрастом человека. Продуманная до мелочей система занятия мест существовала и за обеденным столом. Отец сидел по центру, под образами. По обе руки от него — сыновья. Малолетних детей сажали на лавку — отсюда выражение «семеро по лавкам». Женщины ели, сидя на приставных скамейках или табуретках — так им проще было выйти из-за стола и поднести новое блюдо.

Возведение домов

Традиционно строительство дома начинали весной с возведения специальной каменной подошвы – прообраза современного фундамента. Если строили хибару (сарай для хранения запасов), то часто обходились и без фундамента, т.е. укладывали бревна на грунт.

Ряд связанных между собой бревен назывался «венец», это название используется по настоящий день.

Строения того времени условно можно разделить на несколько групп:

- клеть;

- изба;

- хоромы.

Клеть – это четырехугольное помещение без окон с соломенной крышей, не предназначенное для отопления. Клеть редко использовалась в качестве жилья, в основном в ней хранили провиант. Изба – это клеть немного большего размера с установленной печью. Нередко избу соединяли с клетью, а крытый проход между ними назывался сени.

Хоромы представляли собой объединение нескольких помещений. В их состав входили покои, подклет, горница, светлица и т.д. Верхние этажи хором предназначались для знати, а нижние – для служителей.

В те времена применялись несколько технологий возведения домов. Для строительства хибар и клети использовали сруб «в режь», при этом бревна укладывали попарно друг на друга. Зачастую их даже не скрепляли между собой кольями.

Для изб применялась технология с забавным названием «в лапу», а все потому, что вытесанные концы бревен действительно напоминали лапы. Скрепление производили таким образом, чтобы торцы не выходили наружу. Это делалось, чтобы предотвратить сквозняки.

При технологии «в обло» торцы немного выходили за линию стен и оставались круглыми. При этом мастера связывали между собой бревна и венцы при помощи колышков, а между венцами выстилали мох. Данная технология считалась самой надежной. Дом мог выстоять более века. А в самом помещении всегда было тепло.

С тех пор прошло немало времени. Однако некоторые древнерусские секреты зодчества до сих пор актуальны. Нынешние архитекторы и проектировщики успешно применяют их в сочетании с новейшими технологиями.

Известные плотники

Кстати, профессия плотника во все времена была настолько важна, что среди плотников есть и всемирно известные люди:

- Петр I Великий — первый российский император, который лично принимал участие в строительстве фрегата «Святой Пётр и Павел» на Ост-Индской судоверфи, когда осенью 1697 года находился в Голландии.

- Норм Абрам — прославленный американский плотник, является автором книг по обработке древесины и ведущим ряда телепередач на канале PBS;

- Харрисон Форд — американский актер, в 1970-е годы во время кризиса в актерской карьере работал плотником;

- Михаил Кузьмич Мышев (1887—1974) — народный умелец, русский плотник-реставратор памятников деревянной архитектуры Севера.

Сейчас профессия плотника так же необходима, как и в далеком прошлом. Никакие механизмы не заменят профессионализм опытных ремесленников. Строительство и ремонт деревянных домов, изготовление мебели и многое другое мы доверяем только настоящим плотникам. А каково ваше мнение на этот счет?

Мастера мостостроения

Летописные упоминания о древнерусских мостах содержат упоминания не только о развитой технологии мощения улиц, но и строительстве мостов через реки и овраги. Плавучие и свайные мосты сооружались в древней Руси чуть-ли не с самых первых ее дней, наряду с уличными мостовыми и городскими постройками.

Некоторые мосты снабжены опорой в виде кряжей, наполненных землей и камнем. Пролеты между кряжами перекрывались бревнами. Плавучие или «живые» мосты состояли из бревен, которые связывались в плоты.

Русские плотники, в совершенстве владевшие топором, создавали сооружения прекрасного качества. Они использовали все свойства дерева, как основного строительного материала того времени, и применяли в мостостроении разнообразные деревянные конструкции.

О высоком уровне технической мысли древних русских мастеров и о вводимых ими новшествах свидетельствуют материалы раскопок в Выдубицком монастыре, построенном в IX веке киевским князем Всеволодом. Здесь киевский зодчий Петр Милонег, для предотвращения обвала подмытого водой берега Днепра и предохранения от разрушения стоящего на нем каменного собора возвел каменную подпорную стенку.

Русский народ в XI-XIII столетиях имел уже много ценных строительных традиций. Среди них была и традиция своеобразных скоростных методов строительства.

Этимология

Слово «плотник» является английским переводом старофранцузского слова carpentier (позже charpentier ), которое происходит от латинского carpentarius , «(производитель) экипажа ». Среднеанглийское и шотландское слово (в смысле «строитель») было wright (от древнеанглийского wryhta , родственного слову « работа »), которое могло использоваться в сложных формах, таких как Wheelwright или Boatwright .

В Соединенном Королевстве

В Великобритании плотницкое дело более правильно используется для описания навыков, связанных с первым креплением деревянных предметов, таких как строительство крыш, полов и зданий с деревянным каркасом , то есть тех областей строительства, которые обычно скрыты в готовом здании. Простой способ представить это состоит в том, что первая работа по исправлению — это все, что делается до того, как произойдет штукатурка. Вторая фиксация делается после штукатурки. Вторые ремонтные работы, установка таких элементов, как плинтусы, наличники, двери и окна, обычно считаются столярными работами, однако производство и предварительная отделка изделий за пределами площадки считаются столярными работами . Плотницкие работы также используются для изготовления опалубки, в которую заливается бетон при строительстве таких сооружений, как дороги и эстакады. В Великобритании умение делать деревянную опалубку для литого или монолитного бетона называется опалубкой .

В Соединенных Штатах

Столярное дело в Соединенных Штатах исторически определяется так же, как и в Соединенном Королевстве, как «более тяжелая и прочная» работа, в отличие от столяра, «… который выполняет более легкую и декоративную работу, чем плотник …», хотя «.. .Работу плотника и столяра часто совмещают». Столяр встречается реже, чем термины плотник или краснодеревщик . Термины домохозяин и амбарное право использовались исторически и теперь иногда используются плотниками, которые работают с использованием традиционных методов и материалов . Тот, кто строит индивидуальную бетонную опалубку, является плотником .

Лиственница — древесина для домов на Севере

В Северной Руси, Сибири, а также на Дальнем Востоке при строительстве предпочтение отдавали лиственнице. Распространенная ядровая порода древесины красно-бурого цвета. Материал превосходит по твердости и плотности сосну, обладает повышенной устойчивостью к загниванию и появлению грибков. Благодаря этому древесина отлично подходит для строительства на болотистых местностях и на участках, где есть риск сезонного подтопления.

Типичная постройка — из лиственницы готовили прочный и долговечный сруб, а внутреннюю отделку выполняли из сибирского кедра. Относительный недостаток породы — исключительная твердость, лишь немногим уступающая дубу. Из-за этого древесина практически не поддается обработке, быстро тонет в воде — в некоторых случаях невозможна оперативная транспортировка.

Здоровье и безопасность

Соединенные Штаты

Плотницкие работы часто бывают опасными. Типы опасностей, связанных с деревообработкой и плотницкими работами, включают опасность машин, летящие материалы, выброс инструмента, пожар и взрыв, поражение электрическим током, шум, вибрацию, пыль и химические вещества. В Соединенных Штатах Управление по охране труда и здоровья (OSHA) пытается предотвратить болезни, травмы и пожары с помощью правил. Однако на самозанятых не распространяется закон OSHA. OSHA утверждает, что «с 1970 года количество смертельных случаев на рабочем месте сократилось более чем на 65 процентов, а уровень производственных травм и заболеваний снизился на 67 процентов. В то же время занятость в США почти удвоилась». Основной причиной общего числа смертельных случаев, называемой «фатальной четверкой», являются падения, за которыми следуют удары предметами, поражение электрическим током и застревание между ними. В общестроительных работах «работодатели должны обеспечить условия труда, исключающие известные опасности. Полы в рабочих зонах содержать в чистоте и, по возможности, в сухом состоянии. Подбирать и предоставлять работникам необходимые средства индивидуальной защиты бесплатно. опасности работы на языке, который они могут понять». Примеры того, как предотвратить падение, включают в себя размещение перил и бортиков в любом проеме в полу, который не может быть хорошо закрыт, а также приподнятые платформы и страховочные ремни и тросы, защитные сетки, лестничные перила и поручни.

Безопасность касается не только рабочих на рабочем месте. Работа плотников должна соответствовать требованиям Кодекса безопасности жизнедеятельности , например, в отношении строительства лестниц и строительных норм, чтобы обеспечить долгосрочное качество и безопасность для жителей здания.

Возведение домов

Дом на Руси назывался сруб, так как главным инструментом от валки леса до последнего момента возведения был только топор. Вместо гвоздей делали деревянные остро заточенные колышки-шипы. Для утепления и законопачивания щелей собирали мох, из конопли и льна делали паклю.

Срубы условно делились на группы:

- изба жилая;

- клеть;

- хоромы.

Хоромы объединяли несколько помещений: подклет, покои, светлица, горница и др. Нижний этаж занимали слуги, верхний предназначался для знати. Клеть — хозяйственное помещение без окон с соломенной крышей. Изба — клеть большего размера с печью. Нередко из соединяли проходом — сени.

В начале весны на месте будущего дома возводили фундамент из каменной подошвы — ряж. Каждый уровень бревен образовывал четырехугольник, который связывали по краям, и назывался он «венец».

Самая простая и древняя форма сруба без пристроек называлась «клетская». Нижний этаж «подклет» служил для хранения запасов и бытового инвентаря. Верхние венцы делали шире, чтобы образовался карниз — «повал». Двери ставили как можно ниже, окна максимально выше. Так лучше сохранялось тепло в избе.

Главный фасад дома «чело» выходил на дорогу или речку. Его украшали обереговой резьбой, слеги под кровлей закрывали «причелинами», верхний стык маскировали «полотенцем».

Сборка бревен восьмиугольником применялась для строительства церквей. Иногда мастера при возведении хором для богатых семей или церквей чередовали четверики и восьмерики, создавая пирамидообразное строение.

Для избы применяли способ крепления «в лапу». Концы бревен вытесывали так, чтобы они плотно держались, а торцы не выходили наружу.

Более практичной считалась технология «в обло». Необработанные торцы частично выходили за линию стен. Снаружи бревна оставляли круглыми, а внутри их стесывали до гладкой плоскости. Венцы скрепляли шипами, прокладывали между ними мох. После окончательной сборки законопачивали щели паклей. Мхом также утепляли чердак.

Крыльцо устанавливали на южном боковом фасаде, чтобы смотрело в сторону улицы. Поддерживали его резные столбы, которые упирались в кровлю. Украшали крыльцо ажурными подзорами.

Крыша

Самая простая форма крыши — «клетская», состояла из двух скатов, соединенных бревном.

«Самцовая» — кровля на двух торцевых стенах. Верхние бревна клали в виде ступенек из обрубков «самцов», которые постепенно уменьшались по длине. На каждую клали жерди — слеги, в них врезали поперек тонкие стволы с ветвями, похожие на лапу курицы. Они держали другие бревна, по которым стекала дождевая вода и доски кровли.

Верхнее соединение досок — «конек» защищали от протекания осадков общей толстой слегой. Ее прокладывали под стыком, сверху устанавливали «охлупень» — бревно с выемкой но всей длине, на конце вырезали голову коня, оленя или утки.

Крыли крышу с два слоя. Первый утеплялся дерном, соломой, дранкой и другим растительным материалом. Для верхнего «теса» старались использовать ровные бревна. Их надкалывали в нескольких местах, забивали туда клинья, раскалывали на тонкие доски и закрывали крышу.

Характерная черта технологии строительства русской избы состоит в том, что вся конструкция разбирается и ее можно перевезти на другое место.

Срубы возводили надежно, с расчетом на долговечную эксплуатацию. Большое значение в деревянном зодчестве славян предавалось ритуалам и народным поверьям, сохранению гармонии с природой.

«Гнилушки» или архитектурное наследие

В наши дни деревянный брус остается одним из самых доступных строительных материалов. Популярности дерева способствует мода на все экологичное и натуральное.

По-настоящему старые дома, возраст которых исчисляется столетиями, для нашей страны тоже не редкость. Встретить их можно как в столице, так и в провинциальных городах. Причем не на задворках, а в центральных районах.

Например, в Москве, по адресу Староконюшенный переулок, 36, расположена деревянная изба мецената Александра Пороховщикова, построенная в 1872 году. Судьба дома полна удивительных и трагических эпизодов. Спустя год после завершения строительства проект избы получил награду на Всемирной выставке в Вене как образец русского стиля. Однако вскоре Пороховщиков свой дом проиграл в карты. Здесь находились школа, магазин швейных машинок, редакция газеты и даже отдельные квартиры.

Развитие ремесла

С очень давних времен плотники собирались в артели, которыми руководили наиболее талантливые и опытные мастера. В каждой артели наряду с мастерами были и ученики, что обеспечивало преемственность плотницкого дела.

pereslavl , CC BY-SA 3.0

Большинство таких артелей переходило по стране с места на место, возводя разнообразные постройки по всей Руси. Именно такая плотницкая артель возвела в небывало короткий срок, немногим более чем за четыре месяца, стены вокруг Москвы в 1339 году.

Артели, как правило, брались в основном за крупные сооружения, а возведением небольших сельских построек занимались сами жители села или деревни, ибо каждому из них секреты плотницкого дела были переданы в наследство от отцов и дедов.

Слайд 11В известной церкви Спасо-Нередицы в Новгороде (конец XII в.) сохранились

деревянные оконницы с прорезами в середине доски, они сделаны пилой;

для удобства выпиливания столяр наклонял пилу, и вырезы получались усеченно-коническими. Продольных пил, вероятно, не было.Доски изготовлялись топором и теслом; отсюда сохранившееся до наших дней название для досок — тес (от глагола «тесать»), связанное с древней техникой выработки досок. Бревна, известные по раскопкам, все рублены топором, пиленых срезов нет. Делались попытки обнаружить в древней Руси лесопильное производство (Довнар-Запольский), но едва ли их следует считать удачными.Итак, в отношении пилы мы должны прийти к выводу, что пила была хорошо известна на Руси, но применялась только для мелких столярных и костерезных, а не для плотничных работ.

Красота и функциональность древнерусских домов

Создаваемые многочисленные произведения русской строительной культуры обогащали мировую архитектуру новыми композиционными и конструктивными приемами, типами, формами.

В создании великолепного монумента в честь победы над Казанью — собора Покрова (храм Василия Блаженного), построенном русскими зодчими Бармой и Постником, использовалось минимальное количество материалов. Несмотря на это, зодчие сумели придать своему творению должную величественность и монументальность.

Девять отдельных церквей объединили они в одно целое, создав изумительную архитектурную гармонию. Гениальные новаторы середины XVI века не только прекрасно скомпоновали отдельные части здания, допустив лишь необходимую толщину стен и перекрытий, но и блестяще сочетали художественные и конструктивные формы. Они впервые применили систему плоского перекрытия, где кирпичная кладка держится диагональными прокладками полосового железа.

Местные особенности

Термин «изба» издревле встречался в большинстве регионов России. Вероятнее всего, он происходит от искаженного варианта глагола «истопить». На севере — в Новгороде, Старой Ладоге и Пскове — избы называли истобками. В южных диалектах деревянные жилища прозвали (и продолжают называть) хатами, а в Сибири попросту домами.

Деревянное зодчество дольше всего просуществовало на севере нашей страны. Причина заключалась в обилии лесов и, как следствие, дешевизне стройматериала. Древесина хорошо защищала жилище от холода благодаря своим природным свойствам.

Строгие северные дома поначалу не имели даже окон и сеней, но со временем сильно изменились и «выросли» до размеров добротных двухэтажных изб с пристройками. Жилые помещения располагались на верхнем этаже, а внизу находился подклет — там хранили домашнюю утварь. Главным украшением таких домов была художественная резьба по дереву как внутри помещения, так и снаружи.

Уникальный образец северного зодчества сегодня представлен в музее «Витославицы» Великого Новгорода. Изба, которую местные сравнивают с кораблем, внутри состоит из множества отсеков, соединенных между собой лестницами наподобие трапов. Фото Sergey Drozd / Alamy via Legion Media

Уникальный образец северного зодчества сегодня представлен в музее «Витославицы» Великого Новгорода. Изба, которую местные сравнивают с кораблем, внутри состоит из множества отсеков, соединенных между собой лестницами наподобие трапов. Фото Sergey Drozd / Alamy via Legion Media

Жители южных регионов строили хаты из глины или кирпича-сырца. Дома на юге были, как правило, меньше северных. Самая распространенная конструкция называлась «четырехстенок», а крыши были четырех- или двухскатными. Подобные здания сохранились в Тамбовской, Рязанской и Орловской областях. За избами, как правило, находился открытый двор с навесами для телег и помещениями для домашнего скота.